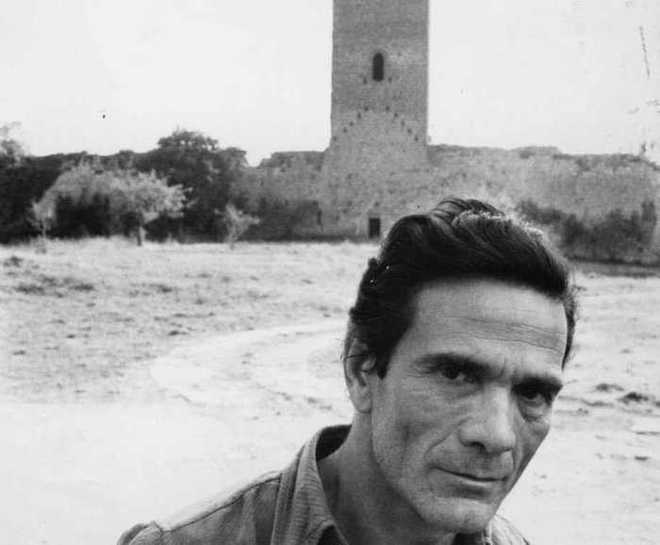

In tempi di giustificazioni e violenze manifeste, di sequestri irrisolti, appelli alla pace e fuochi di impunità etica, pare che l’unica ricorrenza in grado di far tacere e beare le menti per settimane sia il Natale. Non molte sere fa, a proposito, ho potuto assistere al debutto milanese di Provando in nome della madre, spettacolo-prova nato da testi di Erri De Luca, in primis quello più simile nel titolo, il romanzo In nome della madre. Come forse già confessato, considero De Luca tra gli autori più promessi all’eternità, intesa come radianza di voci. Eppure, leggo oggi nel domenicale del “Sole 24 Ore”, De Luca viene più spesso incluso tra i soliti che un tempo bruciavano auto e ora difendono incoerentemente la protesta civile, tra quelle ideologie labili contro cui è pur giusto scagliarsi se ben si conoscono i passati. Chi scrive quell’articolo forse dimentica alcune tappe della carriera dell’ex Lotta Continua napoletano, perché così è più comodo classificarlo, uno che mai si è ritrovato a dirigere testate generaliste o a cucirsi addosso abiti da sarto e scrivere articoli prezzolati. Chi sgrossa il mazzo delle carte unte, dimentica che il comunista reazionario partì per Belgrado nel ’99, durante i bombardamenti della Nato, e lì prestò servizio dal basso di una manovalanza che poco ha a che fare con le armi lucide della nuova platea acquistata a suon di presenze e favori tra padrini.

La materia lirica e vicenda di Miriam-Maria che tutto d’un tratto si fa divinità e grembo – tradizione rigorosamente attinta alle fonti ebraiche di cui De Luca è traduttore meticoloso in nome dell’obbedienza al senso originale – non fa invece ombra alla laicità dichiarata e difesa dall’autore. Alla sua condotta austera, ritirata anche a lato del palcoscenico, in nome della carnalità sacra di una storia che tuttavia da secoli avvince proprio per quello spirito ospite della carne, forse nell’identico modo in cui per De Luca ogni scrittore è ospitato da un lettore. E da queste premesse già alte si leva un testo che è perlopiù un affresco letterario, lirico delle Scritture lavate il più possibile dalle colpe e oscurantismi di secoli di interpretazione. Da ciò che il Cristianesimo ha più volte imposto a un corpo femminile condannato a patire in ragione di una mela che altro non era se non una conoscenza da afferrare prima degli altri. Di fatto, le fonti non ammettono malevolenze divine, e il parto di Miriam avverrà sì con fatica, ma senza una cattiva intenzione o una condanna pregiudiziale.

La voce e i modi asciutti di De Luca, narratore onnisciente preposto alle scene su una sedia da capanno, difende il grembo di Miriam proprio dal qualunquismo del giudizio per abbozzare delicatamente un silenzio antico che scalza le correnti. Più inafferrabili e bisognose di regia, invece, le altre due presenze d’attori nei ruoli di Miriam-Maria e Joseph-Giuseppe faticosamente visibili oltre la bellezza di sequenze di testo in cui resistono sì le musiche, il fazzoletto rosso operaio e la giubba Fiat, ma poco ancora le assi di prova dove solo la poesia sa essere permanente e permeante. Un po’ come quel brano di Pianoterra in cui le radici amorose sono comuni alla piena ammessa nel canto ebraico della Shulammita:

«“Io sono del mio amato e sopra di me è la sua piena”, dice la Shulammita del Canto. Prende questa parola piena-teshuqà dalla Genesi, dove appare in due punti drammatici. La ascolta Eva dalla voce di Dio al momento della cacciata dal giardino. Insieme agli sforzi del parto è condannata a provare attrazione per il maschio: “Verso il tuo uomo e la tua piena”. La ascolta Caino nell’avviso che Dio gli dà prima dell’omicidio: “Se non agirai bene, all’ingresso giace il peccato e verso di te è la sua piena”. Dunque la Shulammita parlando d’amore col suo amato sceglie una parola rara che è usata solo da Dio e che è segnata da una maledizione e da un avvertimento.

Continuo a inseguire. Nel verso seguente la Shulammita dice: “Vieni mio amato, usciamo dal campo” (Canto dei Canti 7, 12). Caino nel verso successivo all’avvertimento di Dio, porta Abele nel campo e l’ammazza. A questo punto l’invito d’amore della Shulammita dà i brividi. Ha nominato la teshuqà e poi chiama all’aperto il suo amato rinnovandogli il luogo di appuntamento di Caino e Abele: stesse parole, piena e campo, stessa sequenza di versi, uno dietro l’altro. Inseguo un mistero e una profondità, ora devo provare a spiegarmeli. Penso a questo: la Shulammita sa che quando l’amore sale nel cuore, supera ogni argine, tracima, inonda. In quella piena si è senza riparo, in campo aperto, un luogo come quello di Caino. Con quelle parole lei rivela all’amato che la teshuqà è un rischio mortale, che gli abbracci sfrenati contengono agguati. Invita, sì, ma ricordando Eva e Caino. Chi legge i versi della lingua sacra s’imbatte in improvvisi abissi, anche in un libro colmo di soavità qual è il Canto dei Canti. Ho provato a darmi un’obiezione: Caino e Abele sono fratelli, mentre la Shulammita e il suo amato no. Ma ho dovuto scartare l’ostacolo perché il suo uomo la chiama ahotì, sorella mia, non una volta sola, ma cinque. Il vincolo di richiamo tra i due episodi è profondo e voluto.

La Shulammita insegna un’antica lezione dell’amore, un sentimento così forte che fa venir voglia di chiamarlo “ammore”, come da noi al Sud. Oggi si è sbriciolato in precauzioni, in pillole, secondo una medicina preventiva».

È forse una colpa oggi nascere da un grembo controverso? Non è piuttosto l’invidia la radice del problema?