Una mia recensione del romanzo Nick Carter si diverte, di Mario Levrero, è appena stata pubblicata su Liberi di Scrivere.

Una mia recensione del romanzo Nick Carter si diverte, di Mario Levrero, è appena stata pubblicata su Liberi di Scrivere.

“Quando Marko alzò gli occhi dai fogli, il tram stava passando davanti al Viru Hotel, un tempo quartier generale del KGB, oggi quartier generale delle armate di businessmen stranieri che calavano in città alla conquista del mercato estone. […] l’ospedale provinciale si trovava incastrato dietro a un paio di isolati, lungo la Liivalaia, che sembravano non essersi accorti del crollo dell’URSS. Più in là, verso la ferrovia, le superfici a specchio dell’enorme palazzo della Swedbank non lasciavano dubbi circa l’assoluto trionfo del capitalismo, ma lì, in quella specie di gorgo spazio-temporale, regnavano ancora le facciate grigie dei falansteri in cemento, piatte, senza balconi o decorazioni, ostinatamente razionaliste. Regnavano i magazzini austeri, privi di insegne, con le vetrine impolverate a mostrare uno sparuto campionario di abiti o di oggetti non esposti, ma semplicemente messi lì, in attesa di tornare di moda”(1).

“Quando Marko alzò gli occhi dai fogli, il tram stava passando davanti al Viru Hotel, un tempo quartier generale del KGB, oggi quartier generale delle armate di businessmen stranieri che calavano in città alla conquista del mercato estone. […] l’ospedale provinciale si trovava incastrato dietro a un paio di isolati, lungo la Liivalaia, che sembravano non essersi accorti del crollo dell’URSS. Più in là, verso la ferrovia, le superfici a specchio dell’enorme palazzo della Swedbank non lasciavano dubbi circa l’assoluto trionfo del capitalismo, ma lì, in quella specie di gorgo spazio-temporale, regnavano ancora le facciate grigie dei falansteri in cemento, piatte, senza balconi o decorazioni, ostinatamente razionaliste. Regnavano i magazzini austeri, privi di insegne, con le vetrine impolverate a mostrare uno sparuto campionario di abiti o di oggetti non esposti, ma semplicemente messi lì, in attesa di tornare di moda”(1).

Estonia, oggi.

Quando il treno GoRail 810 proveniente da San Pietroburgo arriva alla stazione di Tallinn, Igor Semenov, l’uomo d’affari “corpulento, sulla sessantina”, che giace in fondo al vagone come addormentato, “con gli occhi chiusi e la bocca leggermente aperta”(Ivi, p.9), e una bottiglia di liquore vuota abbandonata sul sedile, è già morto.

A scoprirlo è il controllore del turno di notte, e le indagini scattano subito, perché la morte di un uomo d’affari russo su un treno in corsa tra la Russia e l’Estonia rischia di trasformarsi in un bel vespaio -anche perché l’uomo d’affari in questione risulta essere deceduto per cause tutt’altro che naturali- ma per fortuna la polizia di Tallin può contare sul commissario Kursimaa, che a dispetto di tutti i suoi conti in sospeso con i russi sa come muoversi.

Alle volte, però, il tatto e l’esperienza non bastano, soprattutto se per arrivare in fondo alla faccenda bisogna fare i conti col passato e vedersela con i vecchi dominatori, rimestando tra le pagine più scure della storia del proprio paese.

Chi ha avvelenato Igor Semenov, e perché? E cosa c’entrano le vecchie conoscenze di Kurismaa con la morte di un “innocuo” uomo d’affari russo?

La molla di questo poliziesco scritto da un italiano(2) che strizza l’occhio ai gialli nordici e si firma con un nome estone, ma che sembra aver imparato il mestiere da un belga; di questo romanzo che pare promettere puro intrattenimento -rimandando fin dalla veste grafica ai classici del Giallo Mondadori- ma che poi finisce per regalarci ben di più, pare essere la memoria storica e linguistica: accantonato l’innesco classico, il testo procede infatti attraverso la messa in scena di una serie di opposizioni tra il passato e il presente, il “prima” e il “dopo” la fine dell’Unione Sovietica e la ritrovata indipendenza estone (1991); opposizioni in gioco nell’urbanistica, nell’architettura, nella lingua, e via così fino ai complementi d’arredo e l’oggettistica (le merci esposte nelle vetrine come reperti di ciò che è stato e che forse potrebbe tornare ad essere); contrasti che in buona misura hanno segnato e ancora segnano l’esistenza dei personaggi principali, a partire proprio da Kurismaa(3).

L’idea è tutt’altro che nuova, ma sempre lodevole: servirsi della forma iper-codificata del giallo per raccontare dell’altro, un di più -in questo caso la fine della dominazione sovietica, con tutte le sue brutture, la voglia e la difficoltà di ricostruire un’identità nazionale, la nuova realtà delle vecchie repubbliche sovietiche ecc.- che spesso sfugge alla forma reportage, o che comunque stenta a raggiungere il grande pubblico; ma quello che è interessante, qui, è il modo in cui Saar -che dimostra di conoscere a menadito i cliché del genere poliziesco, e di padroneggiarli con grande maestria, calcando senza incertezze la linea sottile che separa confortante ripetizione, lavoro nei canoni e necessario rinnovamento- riesce a conciliare l’avvio classico, che rimanda al modello “delitto della camera chiusa”, e anzi al sottogenere “antico” del “delitto in treno”, con l’ottica e il portato moderno del poliziesco di svelamento, capace di insinuare dubbi e promuovere un atteggiamento non già complottista, ma giustamente scettico nei confronti delle ricostruzioni di comodo e delle versioni ufficiali.

Si aggiunga a questo il passo simenoniano della narrazione, la bella e solida costruzione della trama, l’eccezionalità delle ambientazioni(4), l’ottima definizione dei personaggi(5), la patina di mistero legata alla pubblicazione dietro pseudonimo (6), e si otterrà un’idea di massima di Il treno per Tallinn, senza dubbio uno dei polizieschi dell’anno.

Il treno per Tallinn, di Arno Saar, è edito da Mondadori.

(1)Arno Saar, Il treno per Tallinn, Mondadori, Milano 2016, pp. 21 sgg.

(2)Come ci avvisa (chissà perché) l’editore, dietro lo pseudonimo di Arno Saar si nasconde un importante scrittore italiano.

(3)Nato da un professore dell’università di Tartu (quella della mitica scuola di semiotica di Jurij Lotman) finito in disgrazia, ed ex promettente sciatore, Kurismaa è un po’ figlio ribelle e un po’ vittima predestinata della dominazione sovietica.

(4)Apparentemente curatissime (o almeno così mi pare di poter dire – purtroppo non conosco l’estonia) e rese qua e là con tocchi di felice lirismo che spezza la ricercata linearità dello stile.

(5)A partire dal protagonista, al quale l’autore si è dedicato con tutta la cura di chi ha intenzione di dare il via a una serie di romanzi e sa come programmare la cosa (il personaggio pare già perfettamente caratterizzato con i suoi gusti, le sue inclinazioni, il suo passato, le sue idiosincrasie…); d’altra parte, come avvisa il sottotitolo Il treno per Tallinn è solo la prima inchiesta di Kurismaa…

(6)Chi sarà mai questo Saar? Dal testo pare di poter dedurre che abbia una certa confidenza con l’Estonia, e che questo romanzo non sia semplicemente frutto di un’accorta documentazione; che sia un amante dello sci di fondo; che sia un assiduo frequentatore del poliziesco in generale e di Simenon in particolare; che per qualche motivo gli sia (recentemente?!?) capitato di risvegliarsi in ospedale; che abbia superato la quarantina.

“Lontano, barche più grandi solcavano l’acqua col brontolio soffocato dei diesel. Ecco finalmente l’acqua scura del porto frammista alle chiazze iridescenti del petrolio, agli avanzi marci del pesce di scarto, ai residui di cassette di legno, a brandelli di sughero, a mezzi limoni spremuti, a un’altra quantità di melma galleggiante. Un mare dall’odore corrotto, pungente, insano. Un odore che a Donato piaceva, che riconosceva come quello del suo porto o d’ogni porto, in verità”(1).

Puglia, 1964. Donato Merari si è appena laureato in giurisprudenza, ed è pronto ad entrare nello studio dello zio, avvocato penalista. Per prendere servizio, però, deve aspettare la fine dell’estate, una di quelle fulgide, interminabili, indolenti estati che solo nel sud Italia… ma l’immobilità, si sa, può diventare pesante, e a poco servono le puntatine al mare col vecchio amico Antonio e i piccoli svaghi che il paese ha da offrire. È così che, per ammazzare il tempo, o forse per una sua innata curiosità(2), Merari si mette a indagare sul passato del giovane Romeo Sitri, personaggio enigmatico che nasconde dietro a un legittimo riserbo le tracce di un lontano fatto di sangue.

“Falso poliziesco” che ha per oggetto l’indagine su un delitto avvenuto quindici anni prima dell’abbrivio, e che porta in filigrana le tracce di una giovanile passione per la magistratura(3) -qui rappresentata dal brillante giudice Annunziata-, il libro di Mattencini è in realtà meglio inquadrabile come romanzo di formazione(4): pur laureato in giurisprudenza, Donato pare infatti non aver mai riflettuto sul valore della privacy; a indagine ultimata, si troverà a ragionare sul prezzo pagato per soddisfare la propria curiosità – un’infrazione della sfera privata di Romeo- e sulle conseguenze che questo genere di infrazioni può avere in una comunità ristretta come quella di un paese(5).

Splendide le ambientazioni tracciate, talvolta, con un gusto da “noir mediterraneo” prima maniera(si veda, per esempio, la citazione d’apertura di questa recensione), e perfetti i personaggi, tutti credibili e ben costruiti, dai protagonisti ai comprimari(6); a convincere, però, più della trama, più dei personaggi, e più ancora dell’ambientazione, è lo stile dell’autore: sì, perché la penna di Mattencini è una penna affilata a una scuola d’altri tempi, o forse solo d’altri luoghi(7) (almeno per noi che viviamo al nord e, per dirla con Paolo Conte, “abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna”); sia come sia, lo stile di Mattencini riesce ad essere raffinato ma non altisonante, scorrevole e piacevolmente polveroso, alto, ma soprattutto “altro”, irriducibile alle varie scuole e tendenze del romanzo poliziesco italiano contemporaneo, anche perché, paratesti a parte, I segreti degli altri ha molto del roman-roman, e molto poco del poliziesco…

I segreti degli altri di Gianni Mattencini è edito da Giulio Perrone.

(1)Gianni Mattencini, I segreti degli altri, Giulio Perrone, Roma 2016, p. 9.

(2)O forse, come avverte il narratore con movimento che pare più un’auto-giustificazione del protagonista, per una sorta di “sfida alla conoscenza di ciò che gli si era voluto nascondere” (Ivi, p. 99).

(3)Dell’autore ancor prima che del personaggio? Così pare di poter indurre, anche perché, come ci informa il risguardo di quarta, Gianni Mattencini, magistrato da molti anni, pubblico ministero e poi giudice, oggi presiede la Corte d’Assise del Tribunale di Bari.

(4)Eppure, questo è bene chiarirlo fin da subito, quanto a solidità e articolazione della trama investigativa, I segreti degli altri non deluderà neppure i lettori più esigenti.

(5)Così il racconto poliziesco passa, come in ogni romanzo di formazione che si rispetti, in secondo piano rispetto al progresso morale del protagonista.

(6)Si veda, per esempio, la segretaria Mariapasqua, talmente ben evocata da risultare quasi una presenza palpabile.

(7)Il ricorso al dialetto riguarda solo alcuni dialoghi; semmai è l’uso di un certo giro di frase a suggerire un radicamento (anche linguistico) del romanzo sul territorio.

“Era pomeriggio inoltrato. Il momento giusto per un drink o due. Anzi, a guardare in faccia la realtà con coraggio virile, era il momento giusto per un diluvio di drink. Ma Drachmannsvej non era un posto in cui trovare un bar affidabile. Ecco il difetto di queste strade eleganti. In genere sono povere di bar. Sono povere di bar in modo così lampante che, in quanto cittadini e contribuenti, non si può fare a meno di chiedersi cosa diavolo ci stiano a fare i cosiddetti urbanisti. E poi, a dirla tutta, non mancano solo i bar. Per esempio mancano i taxi. In breve manca tutto quello che può darvi conforto in una giornata convulsa”(1).

“Dov’è Eric Liljencrone?”: è questo il misterioso messaggio ricevuto dalla redazione del quotidiano Bladet. Niente di incredibile – non da quando il direttore ha lanciato la campagna “Ditelo al Bladet”, invitando i lettori a riportare le loro notizie al giornale – eppure uno dei cronisti pensa che sia il caso di approfondire, cerca Liljencrone sull’elenco e, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, decide di fargli una visitina. Ed è così che, in men che non si dica inciampa in un cadavere e si ritrova coinvolto in una pericolosa indagine legata al mondo dell’arte contemporanea…

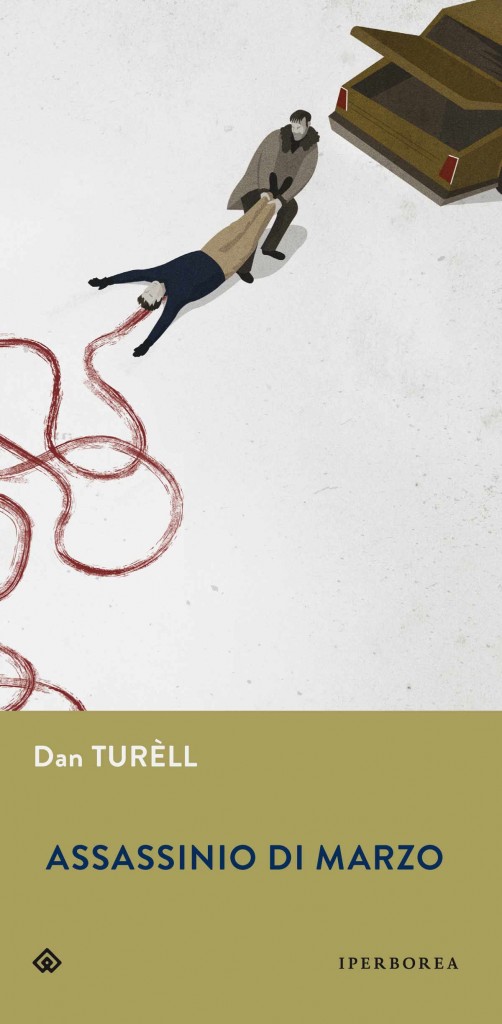

Ambientato sul meraviglioso sfondo della Copenaghen dei primi anni Ottanta, Assassinio di marzo è il quinto capitolo di una serie di dodici polizieschi(2) aventi per protagonista l’anonimo reporter freelance del Bladet.

L’autore, Dan Turèll (1946-1993), scrittore, poeta, giornalista e performer è stato definito il Chandler danese; in effetti, i punti di contatto con l’autore del Grande Sonno non mancano e, pur essendo un detective “occasionale”, il reporter di Turèll può tranquillamente essere considerato un discendente di Marlowe, per la voce con cui riporta la sua storia (chiaramente in prima persona e al passato, in ossequio ai moduli classici della “scuola dei duri”) e sulla scorta del suo (romantico) cinismo(3).

Eppure, a leggere questo Assassinio di marzo, più che l’hardboiled americano, viene in mente la rilettura offertane da Léo Malet nei “Nuovi misteri di Parigi”, non tanto per lo stile(4), quanto per certi modi della narrazione e per lo sguardo del narratore: con Burma, infatti, il protagonista della Mord-Serie condivide la tendenza ad esprimersi in maniera metaletteraria (se Malet citava Simenon(5), Turèll evoca, come numi tutelari di un certo romanzo hardboiled “surreale”, Craig Rice e Jonathan Latimer(6)); come Burma, il reporter ha un rapporto di amore-odio con i rappresentati della legge(7); come Burma, infine, il reporter sembra lontanissimo dal facile giustizialismo.

Investigatore per nascita, per curiosità, per caso o per spirito d’avventura(8), il personaggio di Turèll, da vero flaneur è perso (proprio come Burma) nella duplice polarità distacco/empatia, ed è per questo che, oltre ad offrirci dei meravigliosi affreschi ambientali, riesce a metterci sotto gli occhi la realtà del tempo -un tempo straordinariamente vicino- con tutte le sue brutture e contraddizioni, e lo fa senza forzare la mano, con meravigliosa, incontenibile ironia.

Assassinio di marzo, di Dan Turèll, è proposto ai lettori italiani da Iperborea nell’ottima traduzione di Maria Valeria D’Avino.

(1)Dan Turèll, Assassinio di marzo, Iperborea, Milano 2016, p. 47. Traduzione di Maria Valeria D’Avino.

(2)I romanzi sono indipendenti, anche se, affermano gli esperti, il susseguirsi delle avventure mostra, come in ogni “serie” che si rispetti, un’evoluzione del personaggio. I lettori italiani dovranno (almeno per il momento), accontentarsi di questo Assassinio di marzo e di Assassinio di Lunedì, proposto da Iperborea nel 2010 (D. Turèll, Assassinio di Lunedì, Iperborea, Milano 2010. Traduzione di Maria Valeria D’Avino).

(3)Ma, più in generale, l’affinità sembra legata a una comune visione della società; “i poliziotti sono come il medico che ti prescrive un’aspirina quando sei affetto da un tumore al cervello” scriveva Chandler nel Lungo addio (R. Chandler, Il lungo addio, Feltrinelli, Milano 2004, p. 192. Traduzione di Bruno Oddera), e Turèll pare convinto anche lui che il crimine non sia “malattia”, ma “sintomo”, e che la punizione del colpevole non produca un sostanziale miglioramento nel mondo diegetico, così come non la produce nel mondo reale.

(4)Lo stile di Turèll è sì follemente ironico, ma non surreale e strampalato come quello del Malet di Nestor Burma.

(5)Si pensi, per esempio, alla comparsa del libro Una testa in gioco di Simenon, in La notte di Saint-Germain-des-Prés di Malet, e all’uso (o al ri-uso) della trama del primo

all’interno del secondo.

(6)“Che cos’era successo? Che ci faceva tutt’a un tratto Marcus al posto di Mortiz? Cose del genere non succedono. Forse nei gialli americani degli anni Trenta di Craig Rice e Jonathan Latimer, ma non certo in un fresco e sobrio mese di marzo a Copenaghen” (Dan Turèll, Op. cit., p 109).

(7)Il commissario Ehlers nella Mord-Serie come Florimond Faroux nei “Nuovi misteri di Parigi”.

(8)I romanzi della Mord-Serie si aprono sempre con una serie di circostanze fortuite che costringono il reporter a impegnarsi nelle indagini, ma a ben vedere è l’indole stessa del protagonista a “costringerlo”; basti pensare a questo Assassinio di marzo: se il reporter facesse come i suoi colleghi, limitandosi a leggere il messaggio per poi archiviarlo come una delle tante strane comunicazioni dei lettori alla redazione, non ci sarebbe nessuna indagine.

«L’oro è una malattia e mi era entrata nel sangue. […] Ogni grammo significava ricchezza. Avremmo dovuto paizentare ancora qualche anno, tenendo un profilo basso, cercando di barcamenarci con il maglificio, ma poi ci saremmo trasferiti all’estero e quell’oro ci avrebbe garantito la bella vita. Quella che i piccoli imprenditori tartassati da queste sanguisughe del governo possono solo sognare.

«L’oro è una malattia e mi era entrata nel sangue. […] Ogni grammo significava ricchezza. Avremmo dovuto paizentare ancora qualche anno, tenendo un profilo basso, cercando di barcamenarci con il maglificio, ma poi ci saremmo trasferiti all’estero e quell’oro ci avrebbe garantito la bella vita. Quella che i piccoli imprenditori tartassati da queste sanguisughe del governo possono solo sognare.

“Non mi era mai passato per la testa il pensiero che le cose potessero andare male. Eravamo i migliori, i più furbi, i più prudenti.”

“Ci sbagliavamo. Era tutto sbagliato. Nemmeno per tutto l’oro del mondo bisogna mettersi in mezzo a queste faccende perché poi il destino ti punisce.”»(1)

Chiamata a indagare su una rapina in villa finita male per conto di una vedova “inconsolabile” o al soldo di una banda di criminali che non merita aiuto alcuno, la vecchia squadra formata da Marco Buratti, Max la memoria e Beniamino Rossini torna invece in azione in favore di un orfano che merita di sapere la verità. Anche questa volta, per risolvere il caso, districandosi tra fitte menzogne e pericoli mortali, l’Alligatore sarà costretto a muoversi al di fuori della legge, ma lo farà sempre e soltanto secondo le sue regole.

Con Per tutto l’oro del mondo, Massimo Carlotto torna a raccontare in chiave poliziesca la realtà dell’Italia contemporanea, e in particolare del suo nord est, tra riferimenti di cronaca e tensione etica(2), ampie citazioni musicali, sequenze d’azione e modi classici del noir.

La formula è quella nota, quella collaudata dei romanzi del ciclo, applicata qui (come altrove) non senza sorprese (3); lo stile è quello classico di Carlotto, secco, quasi brachilogico; la narrazione è veloce, priva di sbavature; la trama è (come di consueto) ben congegnata e le dinamiche criminali sono (come di consueto) magistralmente ricostruite. Ma forse non è questo ciò che conta: no, la cosa più importante è che ritrovare l’Alligatore, dopo tanto tempo, è un po’ come tornare a casa…

Per tutto l’oro del mondo, di Massimo Carlotto è proposto ai lettori italiani da e/o.

(1)Massimo Carlotto, Per tutto l’oro del mondo, E/o Roma, 2015, p32.

(2)Qui il problema dei furti in villa apre uno squarcio su certa retorica politica e chiama alla riflessione sul “diritto” (sempre più spacciato per “dovere civico”) all’autodifesa, vero e proprio cavallo di battaglia di chi cerca di costruire il consenso parlando alla “pancia” del paese.

(3)Soprattutto se vi siete persi il recentissimo La banda degli amanti.

Il mio racconto “Finisce male”, primo classificato al Premio Marello 2015 è ora leggibile su Medium.

Sullo sfondo lirico e infernale di un macello, un uomo riconosce, in un asino dilaniato da un gruppo di mastini, il vecchio Charlot, fedele compagno della giovane contadina Henriette. Si apre così una sequenza di ricordi che riprende la vicenda dal primo incontro del narratore con i due (breve incidente nel corso del quale il protagonista resta ugualmente colpito da “le grazie del primo, energico, pimpante, ardito, leggero… e la bellezza della seconda, vitale, impertinente, avventata, delicata: quelle belle orecchie che puntavano in cielo, quel sorriso vivace che sfidava la disgrazia, quel trottare così elegante e dolce, quella corsa così svelta e animata”, tanto da definirsi “pazzo dell’uno e dell’altra”(1)) per ripercorrere la strada che dalle campagne francesi conduce una giovane contadina al patibolo e il suo asino al macello.

Sullo sfondo lirico e infernale di un macello, un uomo riconosce, in un asino dilaniato da un gruppo di mastini, il vecchio Charlot, fedele compagno della giovane contadina Henriette. Si apre così una sequenza di ricordi che riprende la vicenda dal primo incontro del narratore con i due (breve incidente nel corso del quale il protagonista resta ugualmente colpito da “le grazie del primo, energico, pimpante, ardito, leggero… e la bellezza della seconda, vitale, impertinente, avventata, delicata: quelle belle orecchie che puntavano in cielo, quel sorriso vivace che sfidava la disgrazia, quel trottare così elegante e dolce, quella corsa così svelta e animata”, tanto da definirsi “pazzo dell’uno e dell’altra”(1)) per ripercorrere la strada che dalle campagne francesi conduce una giovane contadina al patibolo e il suo asino al macello.

Nei brevi spezzoni che compongono il romanzo -una trentina di quadri più o meno indipendenti, un piccolo tour degli orrori che disegna la progressiva corruzione dell’animo di Henriette- Janin si appropria della forma allora in voga del roman-charogne(2) per sovvertirla, o meglio per minarla dall’interno attraverso l’estremizzazione(3) sistematica dei temi. L’effetto è indiscutibilmente parodistico, ma L‘asino morto è ben più di una semplice parodia: tenendo fede al progetto di “scorticare” la natura affinché “privata della sua florida pelle candida e rivestita del dolce incarnato e del velluto colorato della pesca, la si possa vedere con i suoi vasi sanguigni intrecciati, con il suo sangue che circola, arterie che si incrociano di continuo… affinché si possa udire il cuore pulsare sordo nel petto”…(4), l’autore dimostra, sì, un intento realistico, ma anche un vero e proprio gusto per l’oscuro, per il decadente, e anzi per ciò che è caduco; per il particolare macabro; per il macello come luogo (letterario) deputato alla ricerca della “verità come alternativa, la verità messa a nudo”(5).

E così il romanzo -lontanissimo dalle esaltazioni bucoliche del primo romanticismo e altrettanto lontano dalla cupa serietà dei “veri” frenetici- si impone come parodia e ottima introduzione, requiem e punto tra i più alti di una produzione, quella del romanticismo frenetico francese, poco nota al grande pubblico, ma importantissima per le sue influenze sulla letteratura posteriore, da Baudelaire al surrealismo.

L’asino morto, di Jules Janin, del tutto inedito fino a fine 2015(?!?), è proposto ai lettori italiani da edizioni della Sera, nell’informata (6) ma scorrevole traduzione di Giorgio Leonardi.

(1)Jules Janin, L’asino morto, Edizioni della Sera, Roma 2015, p. 39. Traduzione e cura di Giorgio Leonardi.

(2)Per i chiarimenti si rimanda all’ottima introduzione di Leonardi (Ivi, pp.5-18)

(3)A proposito di eccessi cfr., per esempio, l’ironico “coraggio, allora, se il bordeaux ormai non riesce più a ubriacarvi, trangugiate pure un bel bicchiere d’acquavite”, di p.29, quasi una dichiarazione di poetica a fior di penna.

(4)Ivi, p. p.42.

(5)Ibidem.

(6)Verrebbe da dire erudita, se il termine non portasse con se un sospetto di esattezza e quasi di muffa, come a detrimento della leggibilità e della godibilità del testo.