-

Recent Posts

-

Recent Comments

- federico T. De Nardi on Jennifer Egan: Manhattan Beach.

- federico T. De Nardi on Enrico Palandri: Boccalone

- federico T. De Nardi on S. E. Hinton: The Outsiders – i ragazzi della 56a strada

- Corrado Pastore on About

- Elisa Milani on About

-

Archives

-

Meta

- Log in

- Entries RSS

- Comments RSS

- WordPress.org

-

Merritt Tierce: Carne Viva

«Li conobbi tutti e quattro una volta che facemmo un catering per un evento esterno al ristorante, l’inaugurazione del loro centro di chirurgia mini-invasiva della colonna vertebrale. Quello che mi piaceva, Cornelius, fu l’unico con cui non andai a letto, e l’unico che mi chiese di uscire. Era laureato a Yale, quindi perché chiedeva di uscire a una cameriera? Non lo so.» (Merritt Tierce, Carne Viva, Sur, Roma 2015, p. 3. Traduzione di Martina Testa)

La discesa agli inferi di Marie, ragazza madre e cameriera di Dallas che, nel vano tentativo di tacitare un inspiegabile senso di colpa, segue un percorso di degradazione (più o meno) volontaria, concedendosi sesso occasionale, abusi di droga e alcool e momenti di autolesionismo ai limiti dell’auto-menomazione: questo, in buona sostanza, il contenuto di Carne Viva, romanzo d’esordio dell’americana Merritt Tierce.

Sulla carta, il romanzo potrebbe sembrare cosa da poco: la presenza di una certa (inspiegabile) bellezza nella miseria è fatto ben noto ai frequentatori della letteratura americana, e né il racconto di questa miseria, né la descrizione lucidissima delle dinamiche di vita e di lavoro dei camerieri all’interno della grande ristorazione bastano a giustificare del tutto la lettura; ma Merritt Tierce non è l’ultima tra i tanti facili falsi-maledetti; non è uno dei tanti imitatori di Bukowski, di Selby Jr. o di chissà chi: no, la prosa della Tierce ha una sua elegante essenzialità. Il fraseggio e lo stile sembrano tanto migliori, tanto più alti e brillanti quanto più gli eventi riportati appaiono bassi e orribili(1).

Non ci sono false speranze né redenzione “di comodo”, in Carne Viva, solo una ragazza, una donna, una madre, che si racconta in maniera precisa, diretta, implacabile, rivolgendosi qui al lettore, lì a sua figlia, ma il più delle volte a se stessa, nel tentativo di conferire un senso a un’esistenza altrimenti insensata, tutta avvitata intorno all’evento-incidente iniziale del concepimento, una sorta di peccato originale del quale, prevedibilmente, è impossibile liberarsi.

Ma c’è, in Carne Viva, una genuinità che è tutta stilistica, una particolare verità che non ha niente a che vedere con il contenuto romanzo e con il rapporto tra autore e personaggio, tra racconto e vita. C’è qualcosa di vero, insomma, nello stile di Merritt Tierce, e questo sì, giustifica la lettura. E giustificherebbe dieci, cento mille riletture(3), se solo si potesse trarne un qualche insegnamento legato alla scrittura. E non importa se e quanto il contenuto del romanzo sia vero oppure no.

Carne Viva di Merritt Tierce è proposto ai lettori italiani da Sur, nell’ottima traduzione di Martina Testa.

(1)Effetto, questo, magistralmente replicato nell’efficacissima traduzione di Martina Testa.

(2) Anche se la Tierce, attivista per la difesa dei diritti delle donne, sembra convinta che uno (forse il maggiore) dei suoi meriti sia di aver scardinato alcuni cliché di genere, lavorando sui limiti di accettabilità di un romanzo scritto da una scrittrice…

Posted in Uncategorized Leave a comment

Mariano Azuela: Quelli di Sotto

“Allo champagne spumeggiante le cui bollcine riflettono la luce dei candelabri, Demetrio Macìas preferisce la limpida tequila di Jalisco.

Uomini sporchi di terra e di fuomo e grondanti sudore, con barbe arruffate e scarmigliati, coperti di stracci sudici, sono riuniti intorno ai tavoli di una trattoria.

‘Io ho ammazzato due colonnelli’, esclama con voce dura e gutturale un tipo grasso e basso, con il sombrero bordato, un giaccone di camoscio e un fazzoletto di seta viola al collo.” (1)

“Quadri e scene dalla rivoluzione in corso”: questo il primo sottotitolo di Quelli di Sotto, romanzo d’esordio di Mariano Azuela, originariamente pubblicato a puntate su El Paso del Norte (1915), e poi riproposto nel 1925, nel supplemento domenicale di El universal Ilustrado.

Non dovrebbe servire molto altro ad attrarre i lettori attenti. Ma in Italia, si sa, i lettori attenti sono pochi, quindi meglio spendere due parole.

Ambientato “a cavallo” della rivoluzione, e ad essa contemporaneo – scritto, anzi, letteralmente nelle pause tra un marcia e un’altra e tra uno scontro e un altro, nei rari (o così viene da pensare) momenti di riposo – Quelli di sotto è un romanzo che segue le avventure rivoluzionarie di Demetrio Macías procedendo per scene e quadri, attraverso una narrazione che, pur assumendo toni qui comici, lì epici e talvolta persino tragici, mantiene una chiara impronta realista. Merito del materiale narrativo, acquisito “in presa diretta”, ma poi rielaborato da uno scrittore di grande talento.

Il risultato è una narrazione rapidissima, inattesa e coinvolgente, che, pur con tutte le differenze di tono e di stile, talvolta richiama alla mente L’armata a Cavallo di Babel. Romanzo sulla rivoluzione e della rivoluzione, opera di un testimone diretto dallo sguardo ironico ma impietoso, attento ed equilibrato, Quelli di sotto è un piccolo classico semplicemente imperdibile.

Quelli di sotto di Mariano Azuela è edito in Italia da Sur per la cura di Raul Schenardi.

(1)Mariano Azuela, Quelli di sotto, Sur, Roma 2017, p. 97. Traduzione di Raul Schenardi.

Posted in Letteratura, Uncategorized Leave a comment

Richard Price: Balene Bianche

Graves, Pavlicek, Sherda, Assaf-Doyle e Brown; un tempo erano i Wild Geese, un gruppo di sbirri in grado di tenere sotto controllo l’east Bronx. Ma erano gli anni ’90; ormai qualcuno di loro ha cambiato strada, qualcun altro aspetta di andarsene in pensione, e i restanti… be’, il tempo li ha segnati. Il tempo, e gli incontri. Su tutti, quelli con le loro personali “balene bianche”, le prede inafferrabili, quelle in grado di dare o di togliere il senso a un’intera carriera. Criminali che hanno commesso delitti orribili e che, per qualche motivo, sono riusciti a farla franca.

Quando il cadavere dissanguato di Jeffrey Bannion, “balena bianca” che ha rovinato la vita e la carriera di Pavlicek, viene ritrovato alla Penn Station, Billy Graves -che in quel momento è di turno- è certo che i suoi ex colleghi accoglieranno la cosa con una certa soddisfazione; ma poi la lista delle “balene bianche” trovate morte si allunga in maniera sospetta, e a Graves non resta altra scelta che fare i conti con il passato: il suo, e quello dei Wild Geese…

Quanto può valere una frase? In linea puramente teorica sarei portato a dire “molto”. A dire “tutto”, o meglio “abbastanza”, e cioè abbastanza per riscattare un intero testo. Ma sono davvero sicuro che sia così? Be’, purtroppo il passaggio dalla teoria alla pratica non è così scontato. Ma andiamo con ordine: Richard Price, newyorchese(1) classe 1941, è uno di quegli scrittori di calibro che, per qualche motivo, in Italia non attecchiscono, o almeno non come dovrebbero. Dopo l’esordio nel lontano 1974 con il meraviglioso The Wanderers(2), romanzo di formazione all’americana ambientato nel Bronx degli anni ’60, scrive per il cinema e per la televisione(3); nel ’92 pubblica Clockers, il romanzo sulla piaga del crack trasposto poi per il cinema da Spike Lee. Seguono vari anni di silenzio; poi, nel 2008 esce La vita facile (Lush Life), commercializzato come noir, ma in realtà uno spaccato della miseria esistenziale dell’ultimo ventennio, quasi un anti-manifesto della vita contemporanea, ambientato in un Lower East Side che, pur con tutte le sue peculiarità, si trova a rappresentare l’interno mondo occidentale in un’epoca di incontestabile declino.

Ed è proprio in seguito all’uscita di La vita facile che in Italia comincia la ripubblicazione dei suoi romanzi; ma Price non è particolarmente prolifico, e il pubblico fa in fretta a dimenticarsi di lui, della sua capacità di tratteggiare personaggi psicologicamente credibili e lontanissimi dalle convenzioni non solo del romanzo di genere, ma del romanzo contemporaneo tout court; ci si dimentica della sua bravura nella scrittura di dialoghi ecc. Ed ecco che, nel 2016, Price torna in libreria con Balene Bianche, un poliziesco accompagnato dagli strilli entusiastici di Stephen King, Michael Chabon, Michael Connely e Joyce Carol Oates.

Ora, da lettori avvisati, e da appassionati di Price, non si può non accogliere la cosa con grande interesse(4); ed è con grandi aspettative che ci si dedica a Balene Bianche. Ma i tempi di Lush Life sembrano lontanissimi, e la cosa balza all’occhio: i personaggi, pur tracciati con maestria, non si discostano più di tanto dai cliché del genere; la trama, chiaramente ben congegnata (fin troppo), risulta banalotta, e nel testo si sente orribilmente la mancanza delle descrizioni, quelle meravigliose descrizioni a cavallo tra ambiente e costume(5) che caratterizzavano le opere maggiori di Price. E il tutto a dispetto dell’ottima traduzione di Luca Briasco.

Una penna spuntata, dunque? Sì e no: nonostante tutto, qualche breve passaggio, sul finale, lascia intuire che la magia del buon vecchio Price non è del tutto sparita; ma una frase, un’unica frase, per quanto rivelatrice, in questo caso non basta. E tutto sommato Balene Bianche è un romanzo non male, ma niente di più. Un solido, prevedibilmente imprevedibile poliziesco in stile anni ’90.

Accettabile.

Ma da Price ci si aspetta ben altro.

Balene Bianche, di Richard Price è proposto ai lettori italiani da Neri Pozza, nell’ottima traduzione di Luca Briasco.

(1)Anzi, nato nel Bronx, come specifica lui, non senza orgoglio.

(2)Prima edizione italiana Feltrinelli 1977, con il titolo Gioco Violento, traduzione di Pier Francesco Paolini, poi riproposto da Giano come I wanderers, nuova traduzione a cura di Stefano Bortolussi.

(3)Da segnalare le collaborazioni con Scorsese e Spike Lee, e, in tempi più recenti, il lavoro come sceneggiatore di The Wire.

(4)Anche se, qualche sospetto, gli strilli troppo entusiastici lo destano…

(5)Come dimenticare -tanto per fare l’esempio più ovvio- il miracolo della madonnina apparsa sulla porta del frigorifero del drugstore e gli splendidi passaggi de La vita facile dedicati all’improvvisata processione dei curiosi in adorazione?

Posted in Uncategorized Leave a comment

Göran Tunström: L’oratorio di Natale

Una mia recensione del romanzo L’oratorio di Natale, di Göran Tunström, è appena stata pubblicata su Liberi di Scrivere.

Posted in Uncategorized Leave a comment

Emma Cline: Le ragazze

«Era la fine degli anni Sessanta, o l’estate prima della fine, ed era proprio questo che sembrava, un’estate senza fine e senza forma. Haight-Ashbury era popolato di membri della Process Church vestiti di bianco che distribuivano i loro pamphlet color avena, lungo le strade quell’anno il gelsomino sbocciava particolarmente profumato e rigoglioso. Tutti erano in salute, abbronzati e carichi di decorazioni, e chi non lo era lo faceva comunque per scelta: si poteva essere una creatura lunare, con veli di chiffon sopra i paralumi, in piena dieta depurativa a base di kitchari che macchiava tutti i piatti di curcuma. Ma tutto questo avveniva altrove, non a Petaluma, con le sue casette dai fianchi bassi e il vecchio carro coperto dei pionieri parcheggiato stabilmente davanti al ristorante Hi-Ho. E i marciapiedi arrostiti dal sole. Avevo quattordici anni ma sembravo molto più piccola. La gente me lo diceva sempre.» (1)

Petaluma, California, 1969.

Evie Boyd ha 14 anni, ma sembra molto più piccola. Trascurata dai genitori separati, troppo impegnati a rifarsi una vita per accorgersi davvero di lei, aspetta che l’estate -l’ultima estate prima di lasciare la città per entrare in un prestigioso collegio- finisca, con la sola compagnia dell’amica Connie. Finché, un giorno, vede passare delle ragazze; tre ragazze che le sembrano “diverse da tutte le altre”, tre “figure tragiche e isolate”, che avanzano attraverso il parco “fluide e incuranti come squali che tagliano l’acqua”(2). Tra loro c’è Suzanne, che ha solo 19 anni, ma sembra molto più grande di Evie; nel momento stesso in cui le posa gli occhi addosso, Evie si rende conto di essere pronta a tutto pur di starle vicino, pur di essere notata e apprezzata da Suzanne. Pronta a lasciare la casa materna per trasferirsi nel ranch isolato dove vivono Suzanne e le ragazze, e dove Russell, un carismatico aspirante musicista che si dà arie da santone, fa il bello e il cattivo tempo; ad allontanarsi dall’amica Connie; a fare chilometri e chilometri in autostop; a concedersi a uomini che non ama né desidera; a rubare e mentire. Tutto o quasi, insomma. Finché le cose precipitano, e le altre ragazze si trovano a dare sfogo alla rabbia di Russell…

Presentato come caso editoriale dell’anno, sulla bocca di tutti fin da prima dell’uscita, venduto in 35 paesi e già tradotto in 11 lingue, osannato da Jennifer Egan, Richard Ford e Mark Haddon, Le ragazze è l’opera prima della ventisettenne californiana Emma Cline. Dell’autrice si sa poco (ha 27 anni, non vive più in California, è cresciuta in una famiglia numerosa e benestante ecc.), ma d’altra parte non ce n’è bisogno: a parlare per lei ci pensa il romanzo.

Le ragazze si apre rievocando con una rapida sequenza il primo “incontro” tra Evie e Suzanne, per poi passare alla ricostruzione del fatto di sangue (ricalcato sull’omicidio di Sharon Tate) che chiude la vicenda ambientata nel 1969. Fin qui niente di eccezionale: una prosa niente male, certo (merito anche della splendida traduzione di Martina Testa), ma non c’è da gridare al miracolo, e quasi stupisce che molti recensori, italiani e non, si siano trovati a incensare la precisione stilistica dell’autrice. D’altra parte non è questo il punto di forza del romanzo: se fosse solo per lo stile, Le ragazze rischierebbe di passare inosservato, come la maggior parte dei buoni libri, che difficilmente colgono l’attenzione del grande pubblico. Per fortuna, ad aiutare Le ragazze a farsi strada nell’immaginazione dei lettori di tutto il mondo ci pensano i richiami al caso Manson (3)… Un esempio di marketing ben riuscito, dunque? No. O almeno non solo: al di là del facile appeal della figura di Manson, infatti, il romanzo della Cline è una sorta di riuscitissima riflessione identitaria sull’adolescenza, e se conquista (e credetemi, lo fa) è per la delicata e precisa ricostruzione della dimensione intima dei protagonisti, per la cura delle dinamiche psicologiche in gioco nella vicenda. Perché Le ragazze non è la storia di un brutale omicidio, ma il racconto di un’infatuazione irresistibile, di una sorta di colpo di fulmine, di quelli che capitano solo durante l’adolescenza, quando l’identità è ancora indefinita, e le conseguenze di un incontro del tutto casuale possono rivelarsi terribili. E c’è di più: nel farlo, nel raccontare questa infatuazione, l’autrice si cimenta nel difficile compito di mettere in scena il libero gioco di volontà razionale e caso, sentimento e condizionamenti esterni, e lo fa nel massimo rispetto della singolarità del suo personaggio, senza cedere alle facili approssimazioni deterministiche tipiche di un certo romanzo (pseudo-)psicologico contemporaneo.

Certo, alcune trovate mostrano ancora qualche ingenuità (4), ma nel complesso il romanzo colpisce, e se, come me, vi ci accostate dando per scontato che si tratti del solito caso editoriale costruito a tavolino, be’, quasi sicuramente ne rimarrete sorpresi.

Le ragazze di Emma Cline è proposto ai lettori italiani da Einaudi, nella traduzione di Martina Testa.

(1)Emma Cline, Le ragazze, Einaudi, Torino 2016, p. 23, traduzione di Martina Testa.

(2)ivi, pp. 3-4.

(3)Ma è bene essere chiari fin da subito: Le ragazze non è una sorta di Aquarius raccontato attraverso i membri della Manson Family…

(4)Si veda in particolare la parte in cui, riportata la narrazione ai giorni nostri, l’autrice traccia i rapporti tra la Evie adulta e i giovani Sarah, Julian e Zav.

Posted in Letteratura, Uncategorized Tagged Einaudi, Emma Cline, le ragazze, Letteratura Americana, Letteratura Contemporanea, romanzo Leave a comment

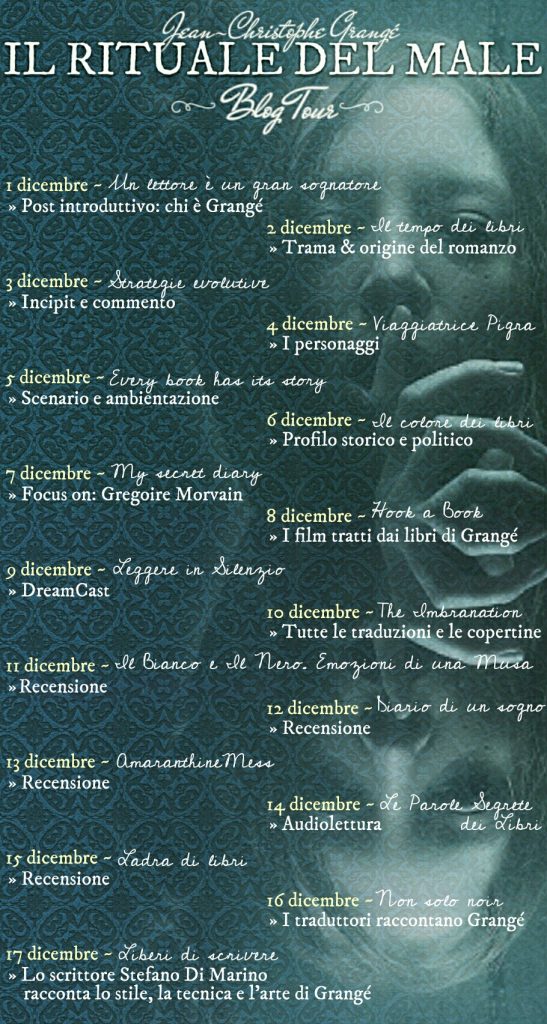

Blogtour “Il rituale del Male”: I traduttori raccontano Grangé

- Qualche domanda ad Alessandro Perissinotto.

Benvenuto, e grazie per aver deciso di rispondere alle mie domande. Da quanto tempo traduce e com’è arrivato alla traduzione?

AP: Quella della traduzione non è, per me, un’attività continuativa: ho tradotto qualche opera dal francese, tra cui L’impero dei lupi di Grangé, ma il mio lavoro rimane quello di scrittore e, naturalmente, di professore universitario.

Sono convinto che, tolto l’autore stesso, nessuno conosca lo stile di uno scrittore meglio del suo traduttore. Cosa può dirci dello stile dei romanzi di Grangé? Com’è la voce di Grangé?

AP: È una voce abbastanza neutra: tutto l’impianto stilistico fa in modo che a risaltare sia la voce dei personaggi.

Mi pare che il pubblico italiano abbia sempre una percezione strana della traduzione come pratica, e penso che approfondire la cosa possa migliorare il nostro rapporto di lettori con i testi. Vuole raccontarci qualche aneddoto relativo al suo lavoro sui libri di Grangé?

AP: Mi è capitato di dover adattare alcuni passaggi relativi a questioni italiane che, per il pubblico del nostro Paese, sarebbero stati del tutto incoerenti. Nello stesso momento, il mio traduttore francese stava facendo la stessa operazione con i miei romanzi. E poi, una volta, al Noir in Festival di Courmayeur, sono andato ad incontrarlo nel suo albergo e mi sono presentato a lui come “Il suo traduttore”, mentre un’avvenente ragazza gli diceva di essere la sua traduttrice: si sarebbe scoperto poco dopo che lei era la sua interprete per quella manifestazione (e non la sua traduttrice), ma, neanche a dirlo, l’attenzione di Grangé fu catturata molto di più dall’interprete che da me e dai miei problemi di traduzione del suo libro.

Quanto contano le esperienze giornalistiche di Grangé intorno al mondo nella costruzione dei suoi romanzi, e c’è qualche prassi particolare, qualche procedimento specifico che, come traduttore, ha seguito per conservare l’elemento reale nella sua versione del testo?

AP: Come ho già detto, ho dovuto eliminare alcune incongruenze che, seppure percepibili solo da un pubblico molto limitato, avrebbero minato la “costruzione di realtà”.

Grangé è un autore molto amato e seguito in tutto il mondo; secondo lei, quanto è stato importante il successo delle trasposizioni cinematografiche dei suoi romanzi per la costruzione della sua figura di romanziere?

AP: Lo stile di Grangé è, di per sé, molto spettacolare e le ambientazioni, di solito, sono grandiose: è inevitabile che, nel suo caso, film e romanzi procedano alla pari.

Grazie ancora per aver risposto alle mie domande.

- Qualche domanda a Paolo Lucca

Benvenuto, e grazie per aver deciso di rispondere alle mie domande. Da quanto tempo traduce e com’è arrivato alla traduzione?

PL: Lavoro come traduttore da una decina d’anni. Ho cominciato per caso, collaborando con uno studio editoriale a una revisione di un testo già tradotto.

Quali libri di Jean-Cristophe Grangé ha tradotto?

PL: Ho tradotto Lontano, diventato in italiano Il rituale del male, e ora sto traducendo il suo seguito: Congo requiem.

Quando le hanno proposto di tradurre Grangé era già un suo lettore?

PL: Conoscevo Grangé ma senza averne mai letto i libri. Il rituale del male è stato il romanzo con cui l’ho conosciuto davvero come autore.

Qual è la sua impressione su “Il rituale del male”? / Ci racconta “Il rituale del male”?

PL: Nel Rituale del male si alternano atmosfere più vicine alla tradizione francese del polar e tratti invece più marcatamente gore, dove il modello di riferimento è chiaramente il thriller americano. La morte di un cadetto in una base dell’aeronautica militare francese sulla costa bretone è il primo di una serie di delitti sui quali tenterà di far luce il comandante Erwan Morvan. Erwan si renderà ben presto conto che il modus operandi dell’assassino riproduce fin troppo fedelmente quello seguito più di trent’anni prima dall’Uomo Chiodo, un serial killer che suo padre Grégoire – anch’egli poliziotto e agente dei servizi segreti della Repubblica – aveva catturato nel Congo Belga negli anni Settanta. Mentre le indagini proseguono tra impasse giudiziari e false piste, gli indizi raccolti consentiranno a Erwan di cominciare a ricostruire la storia del padre, da sempre reticente sul passato recente della famiglia. Nella detective story che costituisce la trama principale del Rituale del male e che si muove tra la Bretagna, Parigi, Marsiglia, il Belgio, la Svizzera e le ex colonie africane, si inseriscono così i segreti, i non detti, le mezze verità e le menzogne con cui da sempre il padre padrone Grégoire cerca di controllare, condizionare e governare le vite e le scelte dei figli (il poliziotto Erwan, il finanziere cocainomane e buddista Loïc e la ribelle Gaëlle, escort di lusso che sogna una carriera da attrice) e, chissà, della moglie (Maggie, donna a prima vista completamente sottomessa psicologicamente e fisicamente al marito), in una saga famigliare che, come una sorta di microcosmo, diventa specchio dei molti vizi e delle poche virtù della Francia degli ultimi quarant’anni.

Sono convinto che, tolto l’autore stesso, nessuno conosca lo stile di uno scrittore meglio del suo traduttore. Cosa può dirci sullo stile dei romanzi di Grangé? Com’è la voce di Grangé?

PL: Grangé dimostra indubbiamente molto mestiere quando si tratta di gestire la tensione; sa accelerare e rallentare il ritmo della narrazione, riuscendo quasi sempre a mantenere alta la suspense; anche gli inserti più didascalici necessari, nel caso del Rituale del male, per orientarsi tra i risvolti finanziari, medici e politici della trama raramente appesantiscono la lettura.

Mi pare che il pubblico italiano abbia sempre una percezione strana della traduzione come pratica, e penso che approfondire la cosa possa migliorare il nostro rapporto di lettori con i testi. Vuole raccontarci qualche aneddoto relativo al suo lavoro sui libri di Grangé?

PL: Tradurre è un lavoro che prima di tutto richiede concentrazione e tempo. Distrarsi, soprattutto quando la scadenza è vicina, significa non chiudere la giornata con il numero di pagine preventivato e ritrovarsi indietro sulla tabella di marcia. Per questo, in particolare quando si approssima la data della consegna, non è infrequente avere giornate in cui si traduce per dieci/dodici ore e anche alla fine della tappa quotidiana si è ancora talmente «dentro» al testo che staccare e pensare ad altro può essere difficile. Non è detto però che questo sia sempre funzionale all’economia della traduzione stessa: mentre traducevo Il rituale del male vivevo a Parigi, a pochi minuti a piedi da alcuni dei luoghi descritti nel libro. Ma ero talmente concentrato sul testo che soltanto in fase di rilettura ho realizzato che, per togliermi quei dubbi che avevano rallentato la mia traduzione e che avevo cercato di risolvere con Google Street View, mi sarebbe bastato uscire dalla porta di casa per avere dal vivo la risposta che cercavo letteralmente in meno di dieci minuti.

Quanto contano le esperienze giornalistiche di Grangé intorno al mondo nella costruzione dei suoi romanzi, e c’è qualche prassi particolare, qualche procedimento specifico che, come traduttore, ha seguito per conservare l’elemento reale nella sua versione del testo?

PL: Avere un passato da reporter è indubbiamente un punto a favore di Grangé. Le esperienze vissute da giornalista gli consentono di scrivere avendo già a disposizione tutto un serbatoio di informazioni cui attingere per dare più vita e colore alle proprie storie. Per quanto mi riguarda, soprattutto una volta terminata la traduzione e prima di cominciare la fase di rilettura, cerco di raccogliere una piccola bibliografia – articoli, documentari o altro materiale – online od offline, che mi permetta di acquisire informazioni più precise su alcuni elementi trattati nel libro e di intervenire sul testo già tradotto se dovessi accorgermi di qualche imprecisione.

Grangé è un autore molto amato e seguito in tutto il mondo; secondo lei, quanto è stato importante il successo delle trasposizioni cinematografiche dei suoi romanzi, per la costruzione della sua figura di romanziere?

Pur non avendo visto nessuno dei film tratti dai suoi romanzi, penso di poter dire che l’adattamento cinematografico sia stato determinante perché una fetta più ampia di pubblico potesse conoscere Grangé come romanziere. Sarebbe interessante domandarsi anche quanto la possibilità che i suoi romanzi fossero adottato per il cinema abbia influito sulle scelte stilistiche e narrative di Grangé. Trovo per esempio il Rituale del male un libro molto cinematografico, come se l’autore avesse immaginato alcuni tratti dei suoi personaggi o costruito certe scene pensandole riprodotto sul grande schermo.

Grazie mille per aver risposto alle mie domande.

Posted in Uncategorized Leave a comment

Blogtour “Il rituale del Male”

Con colpevole ritardo (complice anche un recente malfunzionamento della piattaforma hotmag, che ospita questo blog), vi annuncio che, su invito di Giulietta Iannone, inarrestabile caporedattrice del sito Liberi Di Scrivere, NonSoloNoir parteciperà al blogtour dedicato al romanzo “Il rituale del Male”, di Jean-Cristophe Grangé.

Ho riflettuto a lungo sul mio contributo e, un po’ per curiosità mia, e un po’ per dare voce a chi di solito non ne ha, ho deciso di chiedere ai traduttori di Grangé di raccontarci la loro esperienza; purtroppo, per problemi indipendenti dalla mia e dalla loro volontà, non tutti hanno potuto partecipare. Ho comunque avuto risposte positive da Alessandro Perissinotto (scrittore e docente universitario, ma anche traduttore de L’impero dei lupi di Grangé), e dal traduttore Paolo Lucca, responsabile della traduzione di questo Il rituale del male. Più tardi pubblicherò le loro risposte: per ora vi lascio con il calendario del blogtour, ahimè, ormai quasi concluso…

Posted in Uncategorized Leave a comment

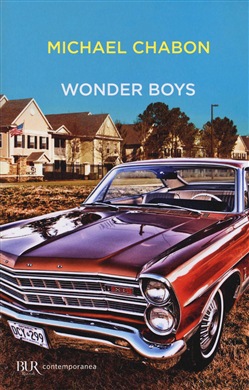

Michael Chabon: Wonder Boys

“Ero salito in camera del Signor Vetch e l’avevo trovato con un forellino bordato di nero sulla tempia sinistra, seduto sulla sua sedia di legno ricurvo che ancora dondolava lentamente. Nonostante la sua inclinazione per i coaguli di sangue letterario e a differenza di mio padre che, secondo quanto mi era parso di capire, a suo tempo aveva messo tutto sottosopra, Albert Vetch, se n’era andato lasciandosi alle spalle un ordine perfetto e una minima quantità di sangue. Se dico che Albert Vetch è stato il primo vero scrittore che abbia conosciuto, non è perché fosse riuscito, per un po’ di tempo, a vendere ai giornali quello che scriveva, ma perché, per primo, aveva avuto il male della mezzanotte, la sedia a dondolo, la bottiglia di bourbon accanto e l’occhio fisso, lucido d’insonnia, anche durante il giorno. È stato, in ogni caso, a ripensarci, il primo scrittore, vero o presunto, che io abbia incontrato sul mio cammino, in una vita che, nel suo insieme, ha avuto forse un eccesso di esponente di quella agra e mutevole razza. Ed è una sorta di modello che, ancora oggi, da scrittore, porto con me. Spero di non essermelo inventato.” (1)

Pittsburgh, anni ’90.

Da sette anni, Grady Tripp, romanziere e professore universitario, già vincitore del premio PEN con il suo romanzo Il mondo di sotto, non pubblica una pagina. E ormai pare chiaro per tutti: Tripp non finirà il suo nuovo romanzo, Wonder Boys. Lo sa la moglie Emily; lo sa la sua amante, il rettore Sara Gaskell. Lo sanno Hannah Green e Jamess Leer, unici studenti di Tripp ad avere un po’ di talento. E lo sa Terry Crabtree, ex compagno di studi, editor e amico di una vita, che sul successo di Wonder Boys rischia di giocarsi la carriera alla Bartizan. Eppure nessuno di loro immagina quanto possa essere incasinata la vita di Tripp: non finché il WordFest, annuale festival letterario organizzato dall’università, li raduna tutti nello stesso campus. Allora, tra involontarie uccisioni di animali domestici, furti moralmente (quasi) giustificabili, abusi di alcol, medicine e stupefacenti, incontri fugaci e vecchie relazioni che crollano, risse e scontri, vani tentativi di fuga e inaspettate rivelazioni, la verità sarà finalmente sotto gli occhi di tutti, e Tripp si troverà costretto a dare una svolta alla sua vita…

Dopo anni di inspiegabile assenza dalle librerie torna disponibile Wonder Boys, secondo romanzo di Chabon, e opera che occupa un posto centrale nella sua produzione. Lo spunto è o dovrebbe essere (2) noto: nei cinque anni seguiti alla pubblicazione dell’acclamata opere prima I misteri di Pittsburgh (3), Chabon ha lavorato alla stesura di Fountain City, romanzo arrivato alla folle mole di 1500 pagine, ma destinato a non vedere mai la luce. Da questa sua esperienza, riplasmata attraverso i ricordi della figura di Chuck Kinder (4), nascono il personaggio di Tripp e il suo tormento, il “male della mezza notte” una sorta di maledizione dello scrittore che il personaggio crede di aver scoperto già da bambino osservando Albert Vetch, un vecchio autore di pulp morto nell’alberghetto di proprietà di sua nonna.

In Wonder Boys si ritrovano le molte tematiche identitarie care a Chabon (5), qui giocate in una dimensione tutta metanarrativa(6); se però non siete amanti del genere, se vi annoiano le storie che parlano di scrittura e siete pronti a saltare a piè pari questo romanzo, be’, tenete presente che Chabon è ed è sempre stato un sostenitore delle trame; che ha coltivato la letteratura di genere (un po’ di tutti i generi) e che spesso nei suoi lavori si serve di tecniche ed espedienti tratti proprio dalla letteratura di genere; che ogni suo romanzo è costruito intorno a un pazzesco proliferare di spunti, storie e racconti dai quali, probabilmente, un autore meno generoso di lui avrebbe tratto non uno, ma dieci romanzi.

E poi c’è lo stile di Chabon, elaborato ma godibile, popolare ma raffinato, che già di per sé merita un tentativo…

Wonder Boys, di Michael Chabon è proposto ai lettori italiani da Rizzoli, nella collana Bur contemporanea.

(1) Chabon, M., Wonder Boys, Rizzoli, Milano 2016, p. 11. Traduzione di Luciana e Margherita Crepax.

(2)Malgrado tutto, ritengo che Chabon non abbia avuto, in Italia, tutte le dovute attenzioni.

(3)Anche questo recentemente riproposto in da Rizzoli.

(4)Amico di Carver, ed ex insegnante di scrittura di Chabon, il leggendario Chuck Kinder è l’autore del famoso -e ormai introvabile- Lune di miele, istruzioni per l’uso, arrivato, nei circa 20 anni di lavorazione, a circa 3000 pagine, ma poi ridotto a poco meno di 400 e finalmente pubblicato nel 2001.

(5)Dall’autoironico rapporto di amore-odio con la religione ebraica all’identità sessuale, dalle difficoltà a conformarsi con il proprio ruolo all’intero della società (nel senso junghiano della persona come maschera sociale) ai rapporti generazionali, e così via fino ai molti, bonari, tentativi di sottrarsi alle proprie responsabilità (tematica mai così forte come in Wonder Boys, verrebbe da dire, per motivi che i lettori capiranno senza bisogno di spiegazioni) posti in atto dai personaggi.

(6)D’altra parte lo stesso succede nel più recente Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay.

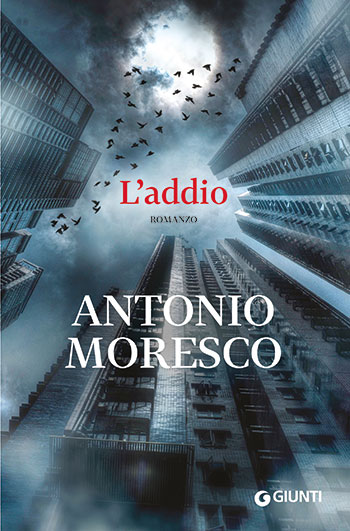

Antonio Moresco: L’addio

Perché i bambini morti cantano? Interrogato da un misterioso individuo che si fa chiamare Lazlo, D’Arco, uno sbirro morto “in forza da tre anni presso la centrale di polizia della città dei morti”(1), si mette a indagare. Nella sua inchiesta(2) sarà affiancato da un bambino muto ma in grado di vedere e pronto a mostrare; un bambino ferito ma non fragile, e anzi implacabile nella sua anacronistica ricerca di verità e giustizia. Ma per risolvere il caso, e gettare sugli eventi quel tanto di luce che la città dei morti può sopportare, la determinazione non basta, e i due dovranno ripercorrere insieme le tappe della loro vita e della loro morte…

L’addio, ultimo romanzo di Antonio Moresco, gioca su una doppia distanza: quella dell’autore dalla scena letteraria italiana -nella duplice articolazione del pubblico ingenuo (“ora riverserò tutto quello che avrei detto […] in questo romanzo d’addio. Lo farò con il gesto più inaspettato, attraverso una narrazione che prenderà le mosse da quel tipo di storie poliziesche che vi continuano a rifilare per intrattenervi in attesa della vostra morte e per ripetere e riconfermare un’idea astratta e convenzionale della vita, della morte, di voi stessi e del mondo. Ma qui non troverete le consuete reti di protezione, vi verrà chiesto di più e vi verrà dato di più”(3)) e da certa critica fatta da professionisti del settore- e la distanza del personaggio, o meglio dei personaggi (spesso specchi o doppi l’uno dell’altro), dalla realtà in cui vivono, sia essa legata alla città dei morti o alla città dei vivi. Sì, perché, ne L’addio, le due città coesistono, anche geograficamente, e sono divise solo da un’ampia distesa deserta che ricorda certe nostre periferie industriali, e non solo: tra le due città, vivi e morti si muovono, si incontrano, comunicano…

Il funzionamento della storia sta proprio lì: in questa contrapposizione tra le due città e le due schiere dei vivi e dei morti, che col procedere della narrazione si attenua sempre di più, cosicché quello spostamento che al principio sembra un salto qualitativo dalla vita alla morte, frutto di un evento irreversibile (il trapasso), finisce per manifestarsi come un processo infinito. Ma andiamo con ordine: archiviata una prima parentesi d’ambientazione nella quale Moresco gioca (prevedibilmente ma abilmente) con i cliché del genere poliziesco e del noir, in una sorta di godibile panoramica d’interni, il romanzo mette in scena la seconda distanza cui si è accennato; distanza dei personaggi dall’ambiente, che è poi diretta emanazione della distanza che l’autore sente correre tra sé e il nostro sistema editoriale(4), e lo fa affidandosi a una lunga sequenza (verrebbe quasi da dire una sequela) di truci immagini. E se fin dall’avvio la voce narrante anticipa che nel farlo, nel raccontare questa storia userà un certo garbo (“mettiamo subito le cose in chiaro. Questa è una storia diversa e ve la racconterò in modo diverso. Ve la racconterò come potrò e come vorrò e vi racconterò solo quello che si potrà raccontare. Vi farò vedere solo una piccola parte di tutto l’orrore che ho visto, perché io non voglio inorridire nessuno, non voglio scandalizzare nessuno. Non è per questo che ho combattuto una tale battaglia e non è per questo che ve la sto raccontando”(5)), sposando una certa reticenza che assolve a una funzione stilistica (anti-decorativa) ed etica, non si può certo dire che il romanzo ci risparmi le scene cruente; tutt’altro. Eppure la carne(6), il sangue, persino la lotta sono rese in una sorta di fredda (o, anche qui, “distante”) elencazione che le spoglia di ogni potenziale d’intrattenimento. Ma questo mezzo rifiuto(7) di piegarsi al piacere voyeuristico del pubblico, L’addio lo paga a caro prezzo: sarà forse che le scene d’azione ne risultano depotenziate (8); sarà che per leggere questo romanzo di teodicea che affronta e quasi aggredisce (senza risolvere, né pretendere di farlo) il problema del male e della sua origine da un angolo inedito(9) bisogna accantonare le categorie temporali, il principio di non contraddizione e il rapporto causa-effetto (10); sarà per il malcelato disprezzo dell’autore nei confronti del pubblico, o per tutte le polemiche interne ed esterne al romanzo(11), ma non si può certo dire che L’addio tenga incollati alla pagina; semmai, al pari di certi testi di Ballard -testi che meritano di essere letti ma disturbano, fanno riflettere e incupiscono, talvolta annoiano ma s’impongono- attrae e respinge, come un magnete dalla polarità incerta.

L’addio di Antonio Moresco è proposto ai lettori italiani da Giunti.

(1)Antonio Moresco, L’addio, Giunti, Firenze 2016, p. 11.

(2)In realtà c’è poco da scoprire, anzi, tanto nella città dei vivi quanto in quella dei morti è tutto terribilmente noto, tutto talmente stabilito, usuale e rodato, che pare non ci sia più modo di intervenire, salvo a voler adottare le maniere forti…

(3)Ivi, p. 9.

(4)Tant’è che “l’addio” o i vari addii che punteggiano l’intreccio si trovano a fare eco all’addio dell’autore, che in apertura al testo dichiara la sua intenzione di congedarsi dal bel mondo delle lettere.

(5)Ivi, p. 71

(6)A questo proposito, merita di essere segnalata la sequenza in cui, con mezzi espressionisti e servendosi di un campionario di immagini grottescamente post-umane, Moresco caratterizza la caduta morale attraverso la mut(il)azione fisica, piccolo moralistico (ma d’altronde al relativismo c’è un limite, e qui si parla di pedofilia -anche se, ci pare, in maniera simbolica, come metafora dell’irrimediabile corruzione del reale nella sua globalità) gioiello che impreziosisce il primo incontro tra D’Arco e lo Sparviero (il suo corrispondente nella polizia della città dei vivi).

(7)E’ vero, l’autore non nomina né modelli d’armi né calibri di proiettile ecc. (e non esita a farcelo notare), eppure nella sua asetticità, la descrizione dell’arsenale di D’arco (tanto per fare un esempio) sembra ancora troppo particolareggiata per parlare di un rifiuto completo.

(8)Perché mancano di ritmo e qualità visiva, e perché l’autore volutamente evita tutte le tecniche utili a costruire gli effetti realtà, neanche si corresse il rischio di prendere L’addio per un romanzo realista invece che simbolico come chiaramente è…

(9)Instaurando una circolarità eternamente presente di vita e morte, di prima e dopo.

(10)E purtroppo non sempre il romanzo regge (o forse è il lettore, a non reggere?).

(11)Non ultima quella legata al mancato inserimento nella cinquina dello Strega.